日前台湾成功大学教授、作家夏祖焯参访北京,在中国现代文学馆举办了题为《美丽中国的林间海音》的文学讲座,谈及他的母亲、台湾著名作家林海音的一生生活经历、赴台遭遇以及写作《城南旧事》前后的故事。

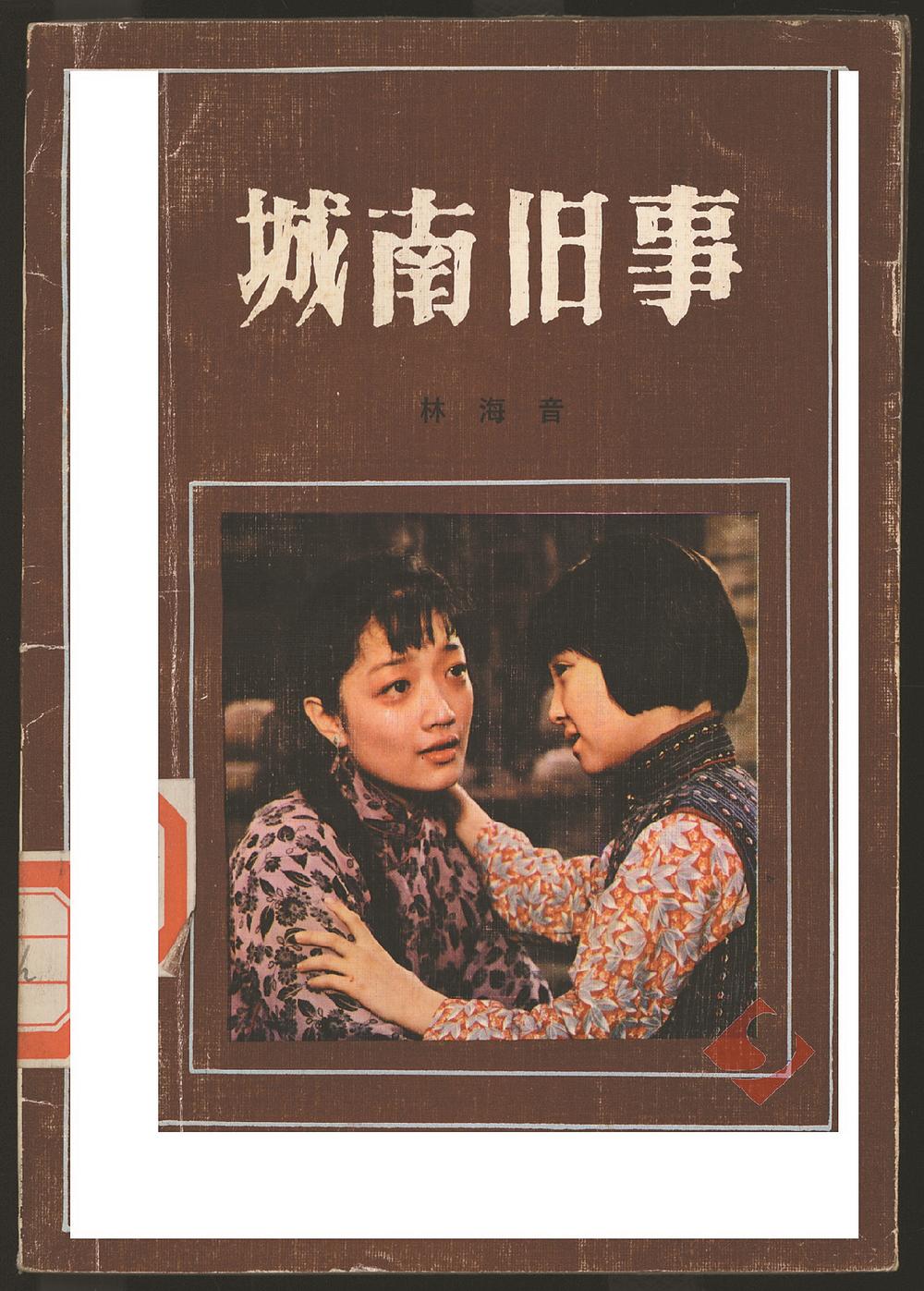

林海音原籍台湾苗栗县,因父母曾东渡日本经商,林海音出生于日本大阪,后举家迁至北京生活。《城南旧事》是以林海音7岁到13岁在北京的童年生活为背景,创作的一部自传体短篇小说集。作为台湾地区文学界最重要的作家之一,林海音还利用文学阵地,呕心沥血培养岛内作家,为台湾新文学的发展作出了卓越贡献。

《联合报》副刊的“林海音时代”

1948年冬,时年29岁的母亲,带着我们兄妹三人、小姨和裹着小脚的外婆,一路辗转,来到台湾。因为没有买到机票,我父亲没有和我们一起同行。记得那天飞机飞得很慢,中间还在天津停了一下,飞到了上海以后,我们又坐上船赴台。因为没有船票,只能坐在底舱。船上塞满了人,走走停停,空气又很污浊,有人一路吐到台湾。我们一家人的行李寄放在太平号轮渡上,而我们自己坐在中星号轮渡上,后来太平号轮沉没了,所以到了台湾,我们一家人的所有行李都没了,记忆中很长一段时间,一家人的生活都很拮据。

母亲在我念小学的时候,开始编《联合报》副刊,一编就是十年,把它变成了一个纯文学性的副刊。我长大后遇见许多台湾名作家,都称自己当初是在“林海音时代”的《联合报》副刊投稿中成长起来的。“你母亲一生尊重文学,接纳不同背景的作者、陌生的作者,才使得台湾一代代作家滋长成林。”一位后辈曾这样感恩她。也因为母亲在台湾联络了大批在台的文化界人士,提携了大量台湾文学青年,出版了众多文学名作,被台湾文学界尊称为“林先生”。

记忆中我们在台北城南重庆南路三段的小家里,经常有戏曲界、戏剧界、文学界的叔叔阿姨来家里做客,母亲还时常亲自下厨款待他们。在这里我曾见过齐如山、余光中、王文兴、隐地、琦君,张我军、张深切等来自大陆和台湾本省籍的先生们。也因此有人说:“林海音的家就是台湾的半个文坛。”后来余光中叔叔在香港大学教书时,每次回台湾都要打电话给母亲,她就会出面邀请大家相聚。

母亲提携后辈,尊重各方的政治立场,在台湾文化界受到尊重,但也因此引致当局的不满。1963年4月23日,因刊发青年诗人王凤池的短诗《故事》,母亲被迫离开了《联合报》,因为诗中“愚昧的船长”被认为是影射蒋介石。

离开《联合报》副刊后,母亲又创办了《纯文学月刊》和“纯文学出版社”,担任发行人及主编,出版了大量抗日小说如《滚滚辽河》《蓝与黑》《莲漪表妹》《苍天悠悠》等。这期间也是母亲个人文学创作的高峰期,不断有新作问世,同时发现和扶植了一批新作者,团结了海内外的一批老作家。

其间,我赴美国留学,成为“抗日史实维护会”的积极支持者,还参与了留美学生的“保卫钓鱼台运动”。现在想来,这也是母亲为我埋下的爱国心,她告诉我们兄妹,“永远要把自己的民族搁置于一切之上。”

身在台湾,心向大陆

看过《城南旧事》的读者,对书中的这句话多会心生感触:“我是多么想念童年住在北京城南的那些景色和人物啊!”

母亲写这本书时42岁,这是她的第一部散文体小说集。在北京度过的25年,被母亲称之为“金色年代,可以和故宫的琉璃瓦互映”。

1923年外祖父一家不甘于在台湾被日本殖民统治的生活,举家迁居北京,母亲时年6岁。“台湾是我的故乡,北平是我长大的地方。我这一辈子没离开过这两个地方”,后来在1966年出版的《两地》一书序言中,她如是写道。

《城南旧事》正是以母亲在北京生活的经历为蓝本,从少年儿童的视角,观看人世悲欢离合,描摹对童年、对北京,淡淡的哀愁和沉沉的相思。母亲生前一直有一个心愿:“总希望有一天喷气机把这两个地方连接起来,像台北到台中那样,朝发而午至,可以常来常往,那时就不会有心悬两地的苦恼。人生应当如此,我相信早晚会做到的。”遗憾的是,未等到2008年两岸直航实现,母亲已在2001年驾鹤西去。

母亲生前一直喜欢别人称赞她“比北平人还北平人”,几十年地道的“京片子”话音不改,任何时候她也都毫不掩饰以自己身为中国作家而自傲,并以此自励。她的文学观诞生在新文学的熏陶之中,人生价值观形成于在北平的青年时代。

1987年两岸隔绝坚冰被打破后,母亲为两岸文学交流投入大量心力。1993年已75岁高龄的她回到北京,参加《台湾当代著名作家代表作大系》新书发表会,与冰心、萧乾先生共同担任此套书顾问。她还曾向中国现代文学馆捐赠了一批由她创办的《纯文学月刊》,她以自己的生活经历和文学发展经历坚持认为,台湾文学的根是在大陆,她还号召台湾其他出版社也这样做,以丰富中国现代文学馆的馆藏,弥补此前中国现代文学馆台湾作品不全的缺憾。她致力于与大陆文学界同行开展各种交流活动,以自己在文学方面的卓越成就和个人魅力,成为联络海峡两岸文学的桥梁,成为中国文坛与世界文坛的桥梁。

她是一位温情又热爱生活的写作者

《城南旧事》能被读者们喜爱、被两岸文学界一致认可,绝非偶然,这是母亲热爱生活、热爱家庭的回报。她能把人性写得如此之美,正缘于她的一颗温存的、热爱周遭世界、热爱家人之心。我曾问母亲,她为什么喜欢带孩子们一起出门,不像其他职业妇女,单独去参加外面的活动?母亲答:“也许因为我是家里的老大,我从小就习惯跟着爸妈出门,养成我喜欢和全家人一块儿活动的习惯。我跟我的家人是分不开的。”

在我们眼中,母亲就是这样一位做了不平凡的事,又不放弃照顾我们的好母亲。不论再忙再累,她不忘与家人、朋友团聚,温暖和谐的家庭是她工作的最大支柱。母亲对孩子的爱,不是成人化的,而是平等的,快乐的。她的教育方法没有强制,充满情趣。小孩子都喜欢水,记得小时候刚下过雨的院子积满了水,我们就向母亲请求:“让我们光脚丫出去玩好不好!”她大都会答应,不过有一条,“只要天气不冷,玩了之后要先洗脚才能进屋。”我们就回一声欢呼,脱下木屐,卷起裤腿,到院子的地上玩水去了,玩得特别开心。有时我们也会把家里的藤椅倒扣在地板上,摆上一排,再在藤椅蒙上大棉被,就在里头钻来钻去,寻找一种地道和碉堡的感觉,母亲有时也会帮着我们摆藤椅,甚至给我们出点子,把几个枕头堆起来,就成了碉堡口的炮台。

到我们念初中后,每个周末的晚上,我们喜欢聚在家里的小小客厅里,听母亲讲那些北京的古老故事,从她童年依寡母弟妹的生活,到嫁后度过的大家庭光阴,母亲的记忆力好,又是说故事的能手,我们总是听得很入神,最后舍不得离去,总要求她再多讲几个故事。

在台湾文学界,母亲还被看作是台湾女性文学的开山者之一,在我看来,这得益于母亲对家人浓烈炽热的爱和一以贯之的温存的女性观察世界的视角。

1965年,母亲应邀赴美国访问4个月。在那时,母亲有机会到美国访问,是一件非常令人羡慕的事情。与其他人不同,母亲到了现代化程度甚高的美国,她观察那里的视角仍是女性化的。她向美方提出的此次访问的主题,一是访问美国妇女与家庭,一是调查美国儿童刊物。每天马不停蹄地四处访问,等到回到旅馆吃过饭,她就坐在灯下给我们写信,一写就是七八张纸,把她沿途的所见、所闻、所思记下来,讲给我们听。她的每封信,都是一篇精彩的散文。她还把拍的好多照片,冲洗好,寄回台湾,给我们看。我读母亲这些家信的最大感受是,她关注世界的视角,始终与家庭有关,比如她在信中写道:“美国家庭有复杂的厨房,但做的是简单的菜;而我们中国人是有简单的厨房,却做出复杂的菜。”

母亲带着起而行之的热爱生活、拥抱生活的行动力,踏着散文的梯子,登上文坛。她那些关于北平风情、台湾民俗、异乡景物、夫妻情、母子爱、师生谊,以及偶闻杂感等情真意笃淳朴隽永的文章,也永久留在了两岸读者的心里。